“中立”立场的虚伪

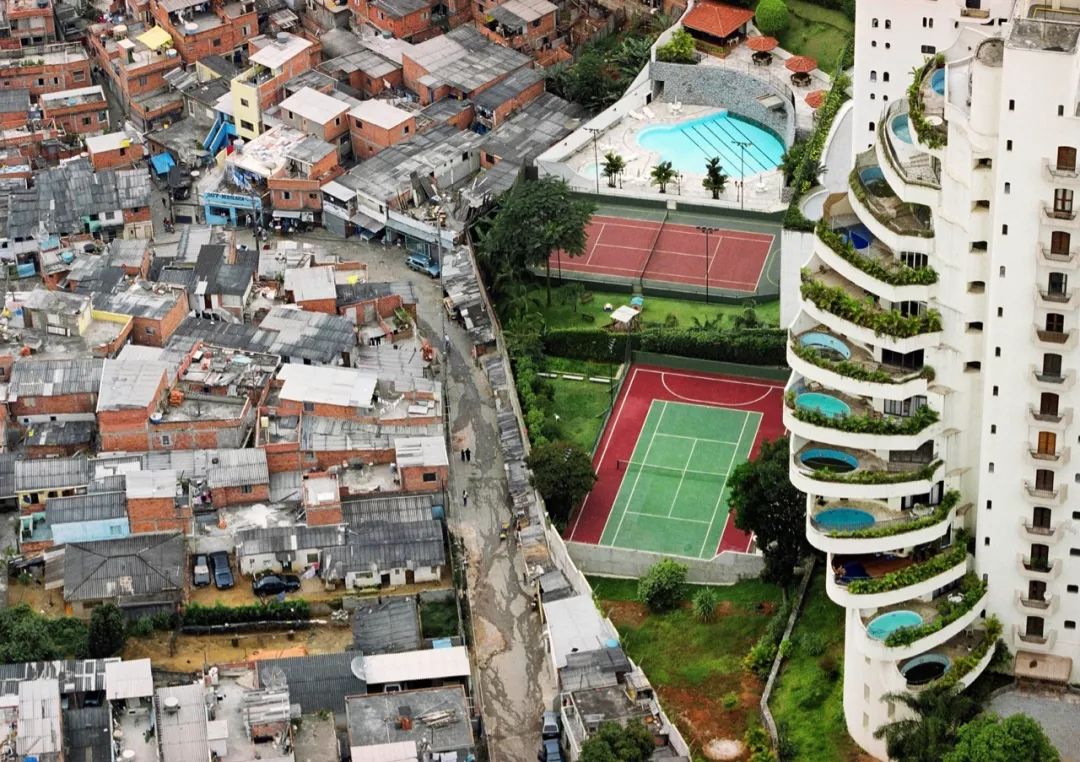

在众多问题的讨论里,“中立”常被看作是客观的立场。但实际上,这种所谓的中立往往并不存在,有时甚至比偏见还要糟糕,显得非常虚伪。以社会不公为例,那些选择中立的人,往往是受益者。比如,有些人面对职场中的性别歧视,却选择保持中立,原因在于他们自己并未受到这种歧视的影响。

这种看似公正的立场实则遮掩了问题的核心,使得那些遭受压迫的人们难以获得应有的关注与援助。若众人皆保持中立,那么社会矛盾将难以得到妥善处理,不公平现象便会持续存在。

“客观”与“中立”的混淆

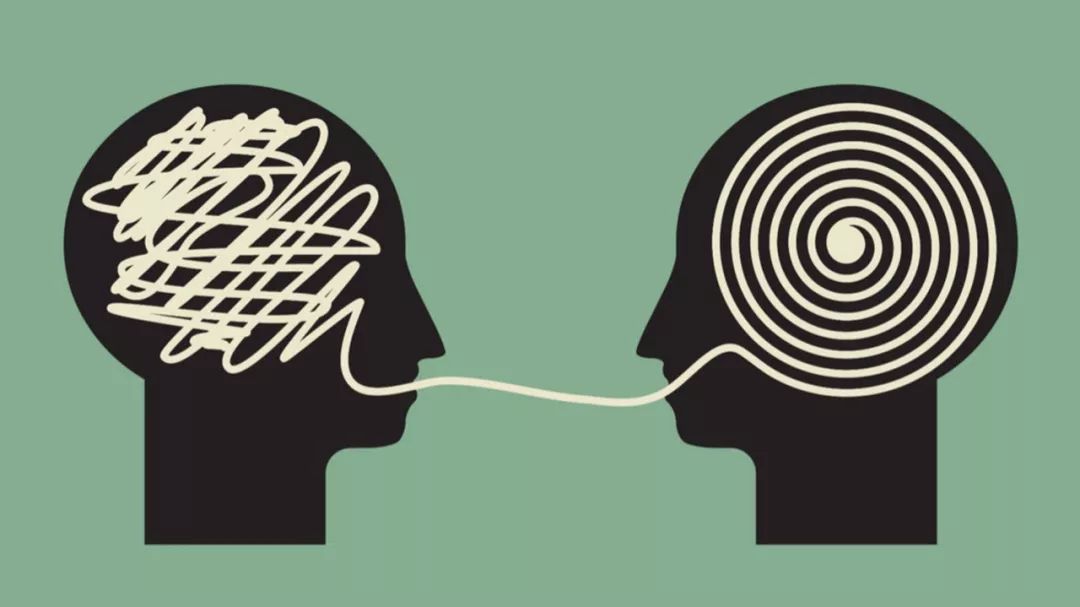

在哲学领域,“客观”一词意味着独立于个人意愿,而在日常生活中,它往往与“中立”一词相呼应,这表明信息传递不受个人情感或立场的影响。媒体常常自称追求“客观真实”,并声称在报道中未掺杂个人偏见。

然而,这种自诩的背后,实则暗示着一种自信——认为自己未受外界干扰,且对信息的解读无误,让人深信不疑。实则,这不过是经过筛选的信息片段,比如某些新闻报道,表面看似公正,实则是有选择性地展示信息。

“真实”标签的判定

我们常根据某事的稳定性来判定其真实性。当周围的人认同其稳定性时,真实性便得到普遍接受。若有人对此提出质疑,便会引发争议。比如,如果大家对某款产品的质量稳定性表示满意,那么这款产品就会被认为真实可信。

这种判断存在不足,有些稳定的信息被误认为是“真相”,用以压制其他信息,结果信息变得不全面,我们所见的可能只是冰山一角。

社会对“情绪”的偏见

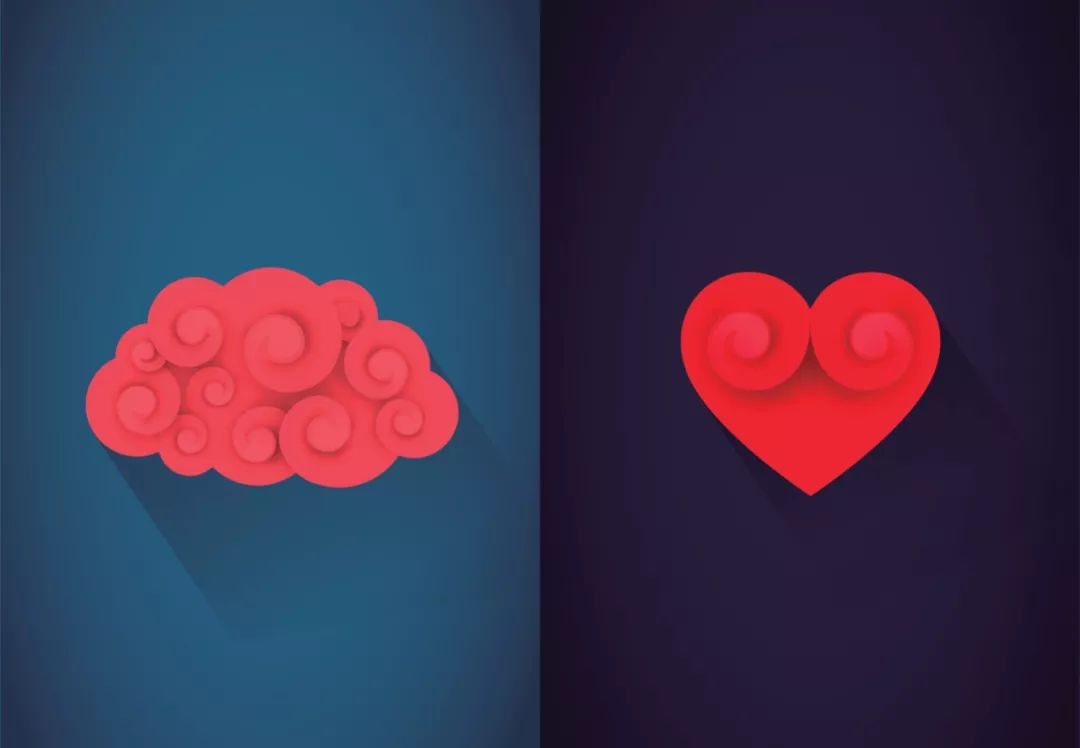

社会普遍认为“冷静”是优点,而“情绪”则常被误解。人们普遍认为情绪化是不理智、不成熟的行为,例如在热烈的讨论中,那些表达情绪的人往往被认为缺乏客观性。

这种偏见阻碍了社会交流,使得人们难以坦诚地表达自己的情感和见解,让人不敢表露真实情绪,从而使讨论缺少了情感上的交流。

正视自身情绪

人们无需因情绪的存在而感到羞愧,对待情绪的态度应当是理智的。遇到事情,我们难免会有各种情绪波动,这是人之常情。比如遭遇不幸,适度地感到悲伤或愤怒,正是人性的表现。

情绪需要被理解和接受,而不是压制。这样做有助于在讨论问题时更加全面和深入,还能促进相互理解,从而找到更优的解决办法。

避免思维的封闭

回避未知可能导致思维局限,使人觉得超出理性范畴的事物有疑点,难以全面概括的事物无价值。以某些人对玄学等领域的全面否定为例。

这种思维方式限制了知识的增长和创新的产生,同时也束缚了人们从多个角度去思考问题的能力。我们应该努力突破这种思维定式,培养一种更加开阔的视野来观察世界。

在交流时,你是否有过因坚守中立或压制情绪而感到懊悔的经历?欢迎在评论区留言,分享你的故事。同时,别忘了点赞和转发本文!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.mchych.com/html/tiyuwenda/10076.html